瓦尔哈拉神殿,由建筑师利奥·冯·克伦泽设计并建造,是路德维希一世所有工程中的重中之重,自1830年奠基,至1842年开放,历时12年。

“瓦尔哈拉”一词,源于瑞士历史学家约翰内斯·米勒,意为“死者殿堂”,与早期日耳曼人的信仰相吻合。

神殿内设64块牌匾和128人的半身像,彰显其对名人崇敬的精神。

位于德国雷根斯堡市,紧邻哥德式大教堂,瓦尔哈拉神殿矗立于巴伐利亚州凯尔海姆县布鲁堡小山丘上。

它坐落在多瑙河沿岸,距离雷根斯堡下游的小乡村多瑙施陶夫仅6英里。

神殿仿制自雅典卫城的帕特农神庙,其外观、规模完全一致,长413英尺,宽165英尺,高66英尺,顶部由52根多立克柱式立柱支撑。

根据路德维希的意愿,瓦尔哈拉神殿旨在纪念“值得赞扬和尊敬的日耳曼人”,包括历史上说德语的著名政治家、君主、科学家和艺术家。

扩展资料

瓦尔哈拉神殿是一座纪念历史上著名人物的名人堂,这是一座新古典主义建筑,位于德国巴伐利亚州雷根斯堡以东的多瑙河河畔。

该神殿由巴伐利亚路德维希一世授命,由建筑师利奥·冯·克伦泽设计和修建。

瓦尔哈拉神殿拥有近200个纪念牌匾和半身像,内中人物跨越了2000年历史。

视频介绍

瓦尔哈拉神殿,位于德国巴伐利亚州多瑙河畔的群山之上。

该神殿由巴伐利亚国王路德维希一世(Ludwig I 1786—1868)委托利奥·冯·克伦泽(Leo von Klenze 1784—1864) 设计,同比复制了古希腊古典时期雅典卫城的帕特农神庙,拥有近200个纪念牌匾和半身像。

图1 瓦尔哈拉,摄于约1900

通向瓦尔哈拉(图1)的路有两条,一条绕山而行,一条自山脚而上。

山路可以车行,从山背蜿蜒而上,穿行于农田和树林之间。

山路的尽头是一个露天停车场,一条步道从停车场边缘没入林间。

沿着小路而行,越过林间后豁然开朗,白色的瓦尔哈拉就立于一片青草地中,典雅而美丽,就如众多古典神庙一般,毫无意外之处。

沿着神庙柱廊行至正面之后,眼前所见迅速转变为一望无际的田野,宽阔的多瑙河从山脚平缓流过。

在神庙巨大的柱列和极简的几何形态对应下,天地中仿佛鸣奏着贝多芬命运交响乐之澎湃的乐章,瓦尔哈拉的平凡也就此奇迹般地转化为非凡(图2)。

图2 瓦尔哈拉外观,摄影 马宁 2019

从山脚而上的路沿坡而上,与宽阔陡峭的台阶衔接,阶梯的尽头耸立着瓦尔哈拉。

在山势和多里克柱廊的映衬下,瓦尔哈拉的山墙就像山的延续,以众神之殿的形态,成为这河畔群山的山巅。

向上攀爬的行人有的体力充盈,奋力而行,有的疲态尽显,欲行又止,转首回眸之间,皆是气喘吁吁的芸芸众生。

向上看去,梯道尽头的瓦尔哈拉虽然高高在上,但并非远不可测,而是一个可望又可及的神殿(图3),瓦尔哈拉的建造者对此应已有“预谋”。

图3 阶梯上的瓦尔哈拉,摄影 马宁 2019

瓦尔哈拉神殿由巴伐利亚国王路德维希一世(Ludwig I 1786—1868)委托利奥·冯·克伦泽(Leo von Klenze 1784—1864) 设计,同比复制了古希腊古典时期雅典卫城的帕特农神庙。

戏剧性的是,如今的帕特农仅剩余些残墙断柱,常年在维修架的扶持中,勉力支撑着古希腊文明崩塌后存留的余晖与悲凉(图4)。

帕特农神庙建成的2000余年后,德国人又复刻了帕特农神庙,能让人在远离雅典之地的多瑙河畔,品味帕特农神庙的躯体,却感受不一样的意境。

虽然瓦尔哈拉复刻了帕特农的理性、对称、均衡、肃穆与威严,但却塑造了不同于帕特农的品质。

身为古希腊建筑的最高典范,帕特农的理性发于哲思——与感性对应,造就了一种维持万物存在的本源认知。

瓦尔哈拉神殿的理性并不同于此,一方面出于政治,巴伐利亚曾于1806至1813年间加入法国保护的莱茵联盟而对抗普鲁士,这段历史成为德国政治分裂和耻辱的烙印。

路德维希一世建造瓦尔哈拉神庙并供奉德语系杰出人物的一个重要目的,是以此凝聚日耳曼民族,用理性来审视历史;另一方面则出于大社会气候,顺流于古典主义思潮与工业革命掀起的巨浪。

图4 帕特农神庙遗址,始建于公元前447-公元前432年,摄影 Aurora 2018

历经文艺复兴人性复苏的浸润,宗教革命战争中血与火的百年熔炉,土崩瓦解的神权与王权失去制约科学发展的能力。

我们只需稍稍回顾伽利略和哥白尼的历史,就可以理解,科学虽然在过去有过黄金时代,但在古典文明之光奄奄一息的中世纪夹缝求生。

文艺复兴之后,尤其从启蒙时代开始,科学才破茧而出,成为推动历史进程的重要力量,也塑造了全新的社会秩序。

法国启蒙主义者笛卡尔(René Descartes 1596—1650)用 “我思故我在”,简单直白地重设了人的存在。

笛卡尔用数学来思考哲学,用这两者来解释世界和自我。

他所创建的直角坐标系既能把数学变量转化为图像,也在0到无穷大与无穷小的正负象限延展中,开拓了一条理解世界的路径,这与老子的“道生一、一生二,三化万物”有着惊人的数理相通。

这种思考所定义的存在已远远超越肉身、地域与时空,也彻底改写了人对自我的认知。

图5 哥贝克力石柱,马宁摹绘

自远古时代以来,世界范围内很多民族的创世神话大多有着一个共通之处:人并非自然进化而成,而是神根据自身形象创造的物种,因此具有一种优越于万物的“神子”身份。

早在距今约12000年前的史前时代,在一个位于土耳其名为 “肚丘”的哥贝克立石阵中,有一些原始人制作的巨石柱上,雕刻一些刻着人类手臂和腰带的图像(图5)。

根据考古学家的判断,这些石柱应为史前神像。

在此基础上可以发现一个有趣的现象,既然神用自己的形象造人,人也可以根据自己的形象造神。

随着思想启蒙,“神子”的身份不复存在,而是将人理解为理性的机器。

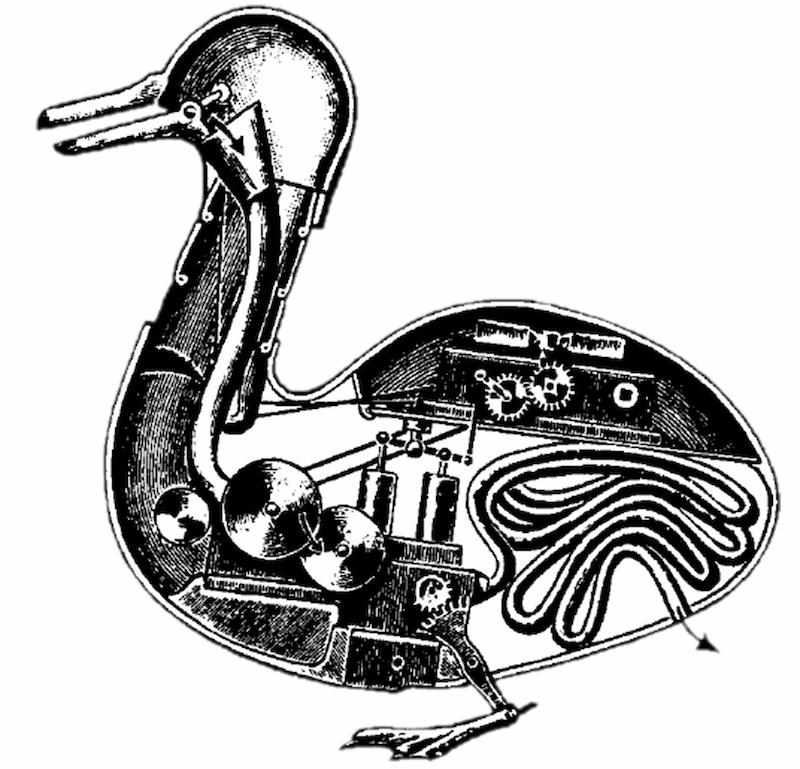

早在1738年,法国工程师与发明家雅克·德·沃坎森(Jacques de Vaucanson 1709—1782)的“机器鸭”问世(图6);10年后,法国机械唯物主义者和哲学家梅特里(Julien Offroy de La Mettrie 1709—1751)的著作《人是机器》(L’Homme-Machine1748)在荷兰出版。

书中的人是一部能自己发动的机器和一台活着的永动机模型,依靠体温推动,食料支持。

在梅特里的认知中,“人就是一台机器,整个宇宙中只存在一种物质,仅仅以不同的方式而显现。

”

图6 雅克·德·沃坎森,机器鸭示意图,机械鸭子 1738

时至今日,机器鸭与《人是机器》成为机器人发展史中的里程碑,现代人以自身形象制造机器人,并日以继夜的尝试把意识灌注给机器人的同时,改写着神以自身形象造人的远古传说。

当人们用科学与理性定位自身存在时,德国学者温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann 1717—1768)提出一种回应时代的表达方式:“对我们而言,唯一一条可能的,通往伟大的道路,只有效法古代,”这里的古代特指古希腊的古典时代。

从中可以看到瓦尔哈拉建筑样式的两个源头:一个回归古代,在欧洲文化的古希腊文明母体中寻求精神依托;一个立足于科学理性并以此看向未来。

这正是瓦尔哈拉的建筑样式归属于古典主义建筑的原因,但这仅仅是从瓦尔哈拉的外观形式来分析。

图7 持冠的女神,瓦尔哈拉内部,摄影 马宁 2017

图8 瓦尔哈拉多立克柱列,摄影 马宁 2019

帕特农神庙的内部空间被柱列划分为三条廊道,雅典娜神像立于中廊的尽头。

整个空间装饰简朴,井然有序,昏暗中凸显神之奥秘。

瓦尔哈拉神殿内部则是开阔通透,装饰富丽堂皇,且充满世俗生活的情趣。

丢勒等众多日耳曼语系杰出之人的胸像一排排贴墙而放。

墙前的高台端坐着美丽的女神,她手持着桂冠向外轻轻挥出,仿佛要把这神的荣誉抛戴在殿堂中凡人的头上(图7)。

建筑内部充盈着一种人的温情,这使得在场者不禁疑惑:这座古典主义建筑中,为何会充沛着如此浓郁的人间情感?而在瓦尔哈拉之外,在建筑几何形体与周边千变万化的大自然中,更能体会一种充斥于天地中的激情(图8)。

图9 群山中的瓦尔哈拉,摄影 马宁

图10 多瑙河畔的瓦尔哈拉, 摄影 马宁 2019

理性归于古典主义,激情归于浪漫。

在很多艺术史研究中,古典主义与浪漫主义是两个互不相容的对立流派,代表两种观望世界的不同视角。

理性主义认为唯有能清晰洞察的事物才是真实,情感与灵魂微不足道,大自然也仅仅是支撑工业发展的资源。

而浪漫主义则把情感视为观照本源的媒介,把大自然视为滋养身心与灵魂的家园。

这两种思潮因此形成了泾渭分明的风格。

但瓦尔哈拉与其所在环境的融合却创造了一个相互交织的格局:古典主义与浪漫主义不再各自为阵,而是理性与感性的完美融合。

而当观者置身于河流对岸回望神殿时,这种融合感更为典型:田野中看到的瓦尔哈拉是一座坐落于连绵群山中白色的殿堂(图9、10),虽然有些孤寂,却在大自然的怀抱中又显温情。

如置身于多瑙河畔回望,耸立于对岸山巅的瓦尔哈拉变为了彼岸,超越理性与浪漫的纠缠,将瓦尔哈拉化为北欧神话中的英灵殿。

事实上,瓦尔哈拉就是英灵殿的称谓。

在北欧神话中,英雄的亡魂会进入英灵殿。

站在河岸眺望瓦尔哈拉时,营造出一种跨越界河,进入英灵殿的意境(图11)。

图11 透纳,瓦尔哈拉,布面油画,约1843

对瓦尔哈拉的认知会随着场景和视角的变化而变,衍生和发散出不同的思绪,这仅仅是建筑现场研学中情境联想的一个例证。

但是,建筑现场的情境联想并不局限于某一具体区域,还会随着思考跨越具体的地理限制,将完全不同空间中的建筑相联系。

例如,在罗马、佛罗伦萨和布拉格城外霍拉的建筑中,会产生关于永恒与瞬时的随想。

(本文

复制本文链接攻略资讯文章为拓城游所有,未经允许不得转载。